为触摸国家工程的民生温度,感悟移民群体的家国担当,赓续“一泓清水永续北上”的奉献精神,深化青年学子的乡土情怀。团委组织“豫你相应”“三生三美”志愿服务队赴南阳市淅川县开展学习调研,用脚步丈量16万移民的离别故土,用泪水铭刻南水北调精神。

丰碑无言镌忠魂,寸心凝泪证沧桑

在盛湾镇鱼关村,有一个鲜为人知的淅川丹江移民民俗博物馆。馆外由56座碑移民丰碑为无声地为志愿队员们讲述了一个关于“名字”的故事。在移民丰碑上面镌刻着淅川10个乡镇184个行政村1276个村民小组共计16.54万移民的名字。每一个名字背后都是一个有血有肉的人。志愿者缓步穿行于肃穆碑林,指尖抚过一个个滚烫的名字,每一步都踏在历史的泪痕上。

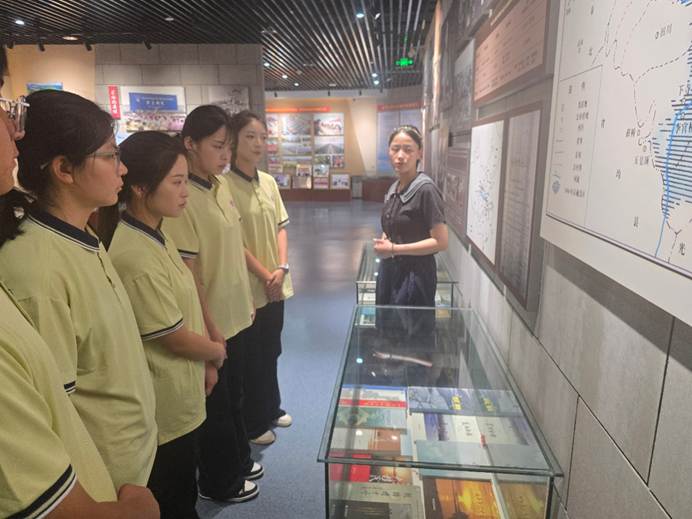

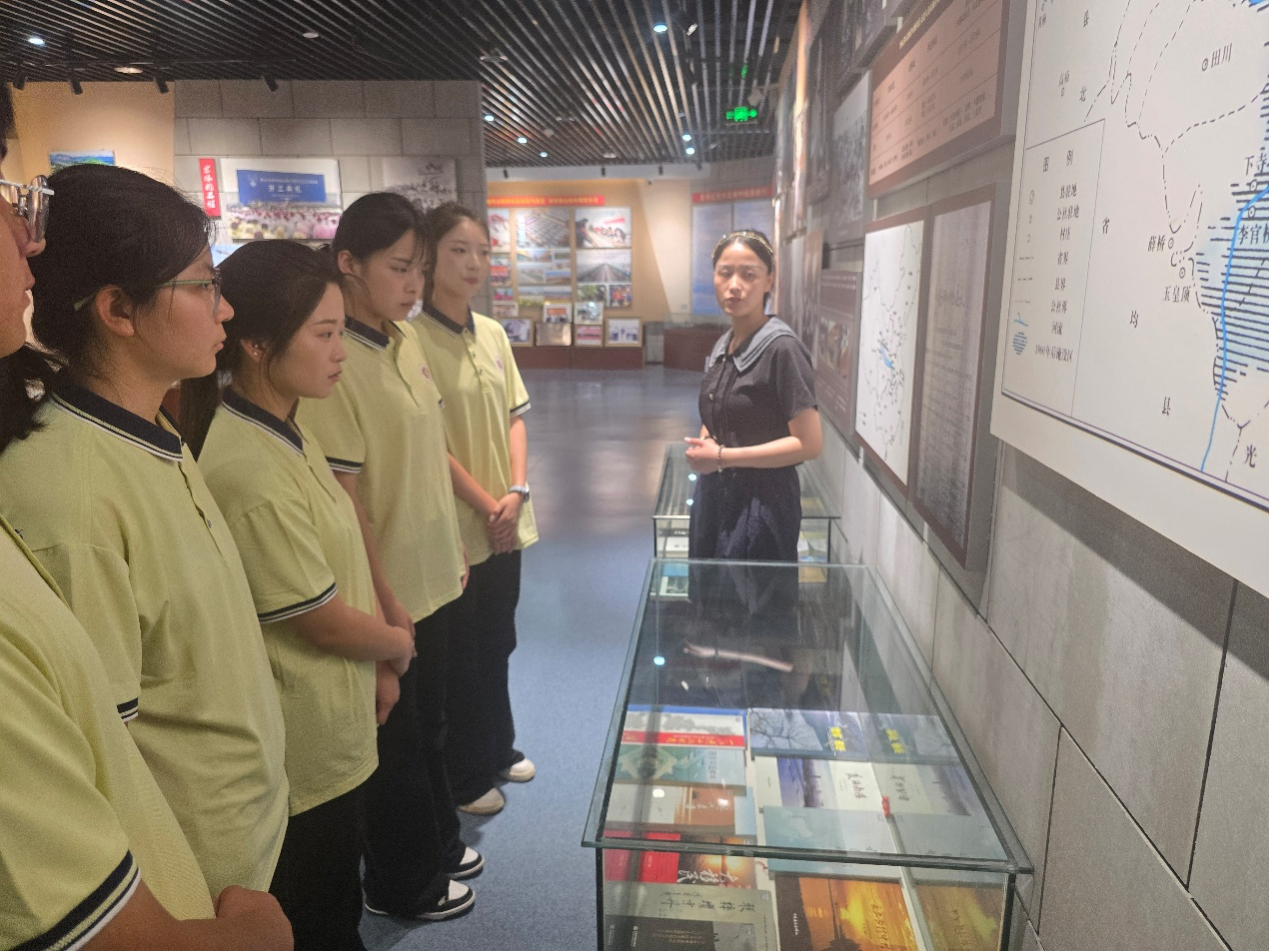

淅川丹江移民民俗博物馆只有520平方米,但却是南水北调移民历史的永恒切片。志愿者们在移民影像展映厅观看了移民纪录短片。片中移民们拖家带口,洒泪挥别故土的情景,极为震撼。一幕幕壮怀悲戚的场景象无形的手攥紧志愿者心灵,无声的泪水浸湿衣襟。讲解员哽咽讲解,通过移民签名的搬迁决心书、沉入水底的故土照片、磨破底的千层布鞋、三代同堂的最后全家福,为志愿者们讲述了36.7万移民舍小家、为大家,为国家的担当。志愿者们面对入团誓词,立誓作为新时代青年,将继承舍小家为大家的奉献精神,为祖国建设添砖加瓦。

铁肩担义殉江月,赤胆长明照汗青

在淅川县仓房镇王井村和邹庄村村支书的引领下,队员们踏入这些承载着厚重历史的搬迁移民村。村支书们饱含深情,徐徐展开那段令人动容的移民往事。1958年,丹江口水库建设工程破土动工,383万余人的命运齿轮随之转动,一场规模空前的迁徙浪潮席卷而来。动迁绝非一纸政令那般轻巧,离乡背井的酸楚、重建家园的艰辛,每一幕都铭刻在村民们的记忆深处。

为响应国家建设号召,王井村全体村民怀着“舍小家为大家”的信念,在多方协同努力下,圆满完成本村的搬迁任务。移民干部们深知,搬迁不仅意味着远离故土,更意味着百姓们要直面生计困境。初到新址,陌生的水土、迥异的气候,让村民们难以适应。新土地的贫瘠让传统农作物种植难以为继,即便引进猕猴桃、柑橘种植技术,大家仍心存疑虑,不愿轻易尝试。关键时刻,村干部主动扛起责任,带头栽种柑橘。在几个春秋的耕耘后,丰硕的收成和可观的收益,彻底打消了村民们的顾虑,越来越多的人加入种植行列,村里的猕猴桃、柑橘产业不断发展壮大,如今的移民村已然蝶变为全国知名的柑橘、猕猴桃交易市场。曾经背井离乡的移民们,在这片新土地上扎下根,过上了安居乐业、富足美满的生活,用勤劳的双手书写着属于自己的幸福篇章。

热土重耕焕新生,橘香飘处起新程

沿着九曲回肠的山路盘旋而上,志愿者们终于抵达淅川县仓房镇磊山村,这座承载着移民故事的崭新村落。刚一进村,村民们便热情相迎,递来冒着热气的山菊茶。袅袅茶香中,一段波澜壮阔的移民史缓缓展开。“离乡时抱着祖宗牌位哭,搬迁路上挑着锅碗瓢盆走,”村民红着眼眶回忆,故土难离的深情、安置协调的繁杂、产业转型的迷茫,每一步都如负重登山,步步艰辛。重建家园的道路布满荆棘,有人在新土地上试种失败,有人为适应新生活彻夜难眠,然而这些挫折从未压垮坚韧的移民们。

所幸,他们的付出被国家铭记。为让“清水北送”的奉献者过上好日子,各级政府织就一张温暖的帮扶网络:划定肥沃耕地,送来惠农政策;派遣技术专家,扎根田间指导;发放专项补贴,缓解资金压力;搭建销售平台,拓宽农产品销路。在政策春风的吹拂下,磊山村焕发出勃勃生机。村民笑着说,如今自家收入像芝麻开花节节高,日子过得比蜜甜。更令人欣喜的是,四个孩子争气地考入名牌大学,他们约定毕业后重返家乡,用知识浇灌这片热土,以智慧守护一江清流。正午时分,志愿者们与村民挽起袖子,在炊烟袅袅的农家院里忙活开来。不一会儿,热气腾腾的丹江鱼、喷香的玉米饼摆满灶台,一桌凝聚着情谊的“丹江团圆宴”,让温暖在每个人心间流淌。

轰轰烈烈的南水北调移民大搬迁,留下太多的感动、太多的感叹。在移民户邹新曾家中,习近平总书记说:“人民就是江山。我们共产党打江山、守江山,都是为了人民幸福,守的是人民的心。”移民以故园沉碧换万家清泉,干部以血肉之躯筑清水长城,青年以赤子之心续写江山答卷!志愿者们纷纷表示,必以碧水丹心映照初心,以青春步履丈量担当,躬身践行四高四争先,让南水北调精神在新时代中原大地上光芒永绽!